精心设计了一个由多个AI智能体组成的强大团队,期望它们能像人类专家一样协作解决复杂问题,但却发现这个团队聊着聊着就“精神涣散”,忘记了最初的目标,甚至连彼此的角色都开始混乱。这并非您的设计失误,而是当前Multi-Agent System普遍面临的一个底层困境“集体失忆”,而来自艾伦·图灵研究所、伦敦国王学院等机构的研究者们,最近的一篇论文可能解决了这个问题

为何Multi-Agent总是“集体失忆”?

这个问题的根源,其实在于LLM的“上下文窗口”,您可以把它想象成一个会议室里大小有限的白板,一旦写满了新的讨论,就必须擦掉最早的内容才能继续。在只有一个Agent(Single-Agent)时这个问题还不算致命,可当一群Agent(Multi-Agent)开会时,信息量暴增,白板很快就会被写满并反复擦除,导致关键的初始需求、中间结论被无情地遗忘,整个团队的协作也就失去了根基。虽然业界尝试过RAG(检索增强生成)或共享记忆库等方法,但这又像给所有与会专家发了一份完全相同的、由秘书统一整理的会议纪要,虽然信息是保住了,但每个专家独特的思考角度和推理过程却被“拉平”了,这恰恰违背了组建多智能体团队的初衷。

内在记忆代理:Agent的私有笔记本

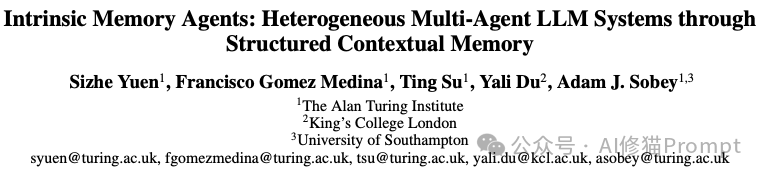

面对这个困境,研究者们提出了一个名为“内在记忆代理”(Intrinsic Memory Agents)的框架,它的核心思想听起来非常符合直觉:与其让所有人看同一份会议纪要,不如让每个专家在参与公共讨论的同时,拥有一本自己的“私有笔记本”,并建立一套高效的会议规则。

核心设计一:异构的“私有笔记本”

这个框架的基础,是为每个AI智能体配备一个完全独立的记忆系统,它有三个非常关键的特点:

- 异构与独立的记忆:每个AI智能体都拥有一个完全属于自己的记忆库,就像每个专家都有自己的笔记本,记录着从自己视角看到和想到的东西,这保证了视角的多样性。

- 结构化的记忆模板:这本“笔记本”不是随意涂鸦的,而是遵循一个与其角色匹配的JSON格式模板,比如一个“数据库工程师”AI的笔记本里会有“数据库选型”、“当前方案”、“风险评估”等清晰的栏目,确保了记录的有效性。

- 内在的记忆更新:最关键的一点是,每个AI在公开发言后,会自己思考并更新自己的笔记本,而不是依赖某个外部工具来做总结,这保证了记忆的更新完全忠实于它自己的“思路”。

核心设计二:共享的“会议白板”与共识机制

那么问题来了,既然大家的笔记本都是私有的,信息要怎么同步,团队又该如何协作并达成一致呢?这个框架的设计是“共享白板”加“会议规则”模式。

- 共享的“会议白板”:所有AI的公开对话都会被记录在共享的“对话历史”(shared conversation space)上,这就像一块所有人都能看到的公共白板。当轮到某个AI发言时,它会先看一眼白板上的最新讨论,再翻一翻自己笔记本里的深度思考,然后才形成自己的观点并说出来,这样就实现了信息同步。

- 明确的“共识机制”:为了让讨论能有结果,研究者还设计了一套共识流程。在一个提案经过充分讨论后,各个专家AI可以通过发出“ACCEPT”标志来表示同意。当一个名为“对话授权代理(CDA)”的“会议主持人”观察到所有关键成员都表示“ACCEPT”后,它会发出一个“FINALIZE”标志,这时团队才会进入最终方案的生成阶段。这个机制确保了团队的行动是一致的,而不是一盘散沙。

这套方法真的管用吗?双重实验深度验证

当然,一个好的想法需要用实验来验证。研究者们通过两个核心实验来验证其“内在记忆智能体”框架的有效性,一个是对照基准的量化测试,另一个是更贴近实际应用的案例研究。以下是关于这两个实验的详细讲解

实验一:PDDL基准测试

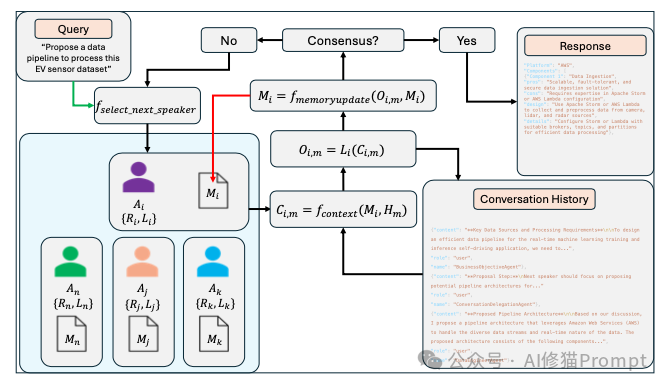

这个实验的目的,是在一个标准化的、结构化的规划任务中,将“内在记忆智能体”框架与其他主流的记忆架构进行直接的性能对比。

- 测试背景:PDDL(规划域定义语言)是AI领域一个经典的基准,专门用来测试智能体在抽象问题中的推理和规划协调能力,非常适合进行硬碰硬的量化比较。

- 实验设置:研究者们使用了Llama3.1:8b作为基础模型,在Autogen模拟环境中进行了测试。

- 对比方法:阵容相当豪华,包括了No Memory(无记忆)、MemoryBank、Voyager、ChatDev等七种主流或基线记忆架构。

- 实验结果:结果真的挺猛的。“内在记忆代理”的平均奖励得分为0.0833,显著超过了第二名的0.0601,性能提升了38.6%。更有意思的是,尽管因为需要维护每个AI的私有记忆而消耗了最多的令牌,但它的“令牌效率”(平均奖励/令牌)反而是所有方法中最高的,说明这些额外的消耗是完全值得的。

实验二:数据管道设计-真实世界应用质量大比拼

光有量化数据还不够,这个框架在真实的复杂项目里表现如何呢?第二个实验就是为了回答这个问题。

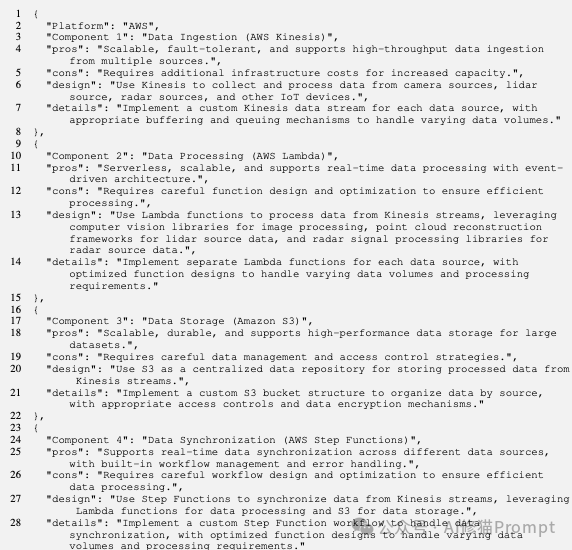

- 实验任务:任务是模拟一个专家团队,为一个自动驾驶应用设计一个高并发的云端数据管道,需要处理来自摄像头、激光雷达和雷达的多种实时数据流,这非常考验团队的协作能力和方案的实用性。

- 分组方式:研究者设置了两个对照组。一个是基线系统(标准的Autogen,无特殊记忆模块),另一个则是搭载了新框架的内在记忆系统。两个系统都由八个不同角色的专家AI组成,比如“数据工程师”、“基础设施工程师”、“机器学习工程师”等。

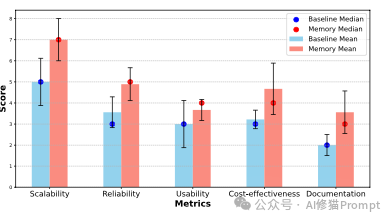

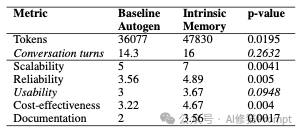

- 评估方式:他们采用“LLM作裁判”的方式,让另一个强大的LLM根据五个维度对最终生成的设计方案进行打分:可扩展性、可靠性、可用性、成本效益、文档化。

- 实验结果:内在记忆系统在几乎所有指标上都取得了统计学上的显著胜利。例如,在可扩展性上,它的平均得分是8分,而基线系统只有5分。定性分析的差异更明显:基线系统只会给出“需要高速采集数据”这类模糊的描述,而内在记忆系统则能提出具体、可落地的建议,比如“数据接收端建议使用AWS Kinesis,因为它可扩展且容错性好”、“图像处理部分可以采用OpenCV和TensorFlow”,并详细分析了各项技术的优缺点。

亲身验证”会议室”的神奇效果

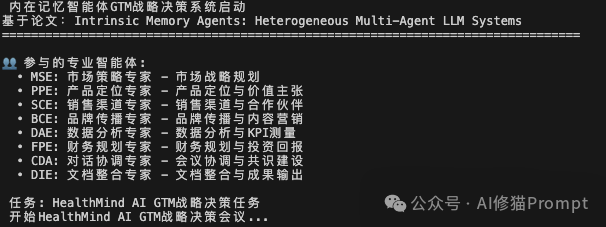

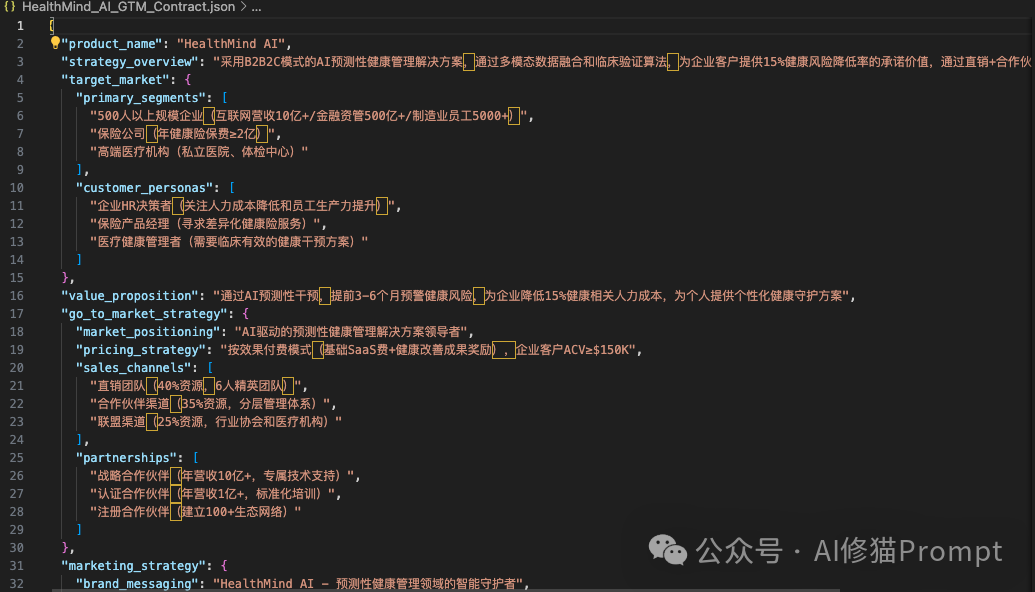

为了验证这个框架的实际效果,我复现了论文中的”内在记忆智能体”框架,并选择了一个更贴近商业实战的场景,让8位AI专家协作制定一个完整的sales-led的Go-To-Market(GTM)市场进入战略。

搭建一个”AI董事会”:8位专家的专业分工

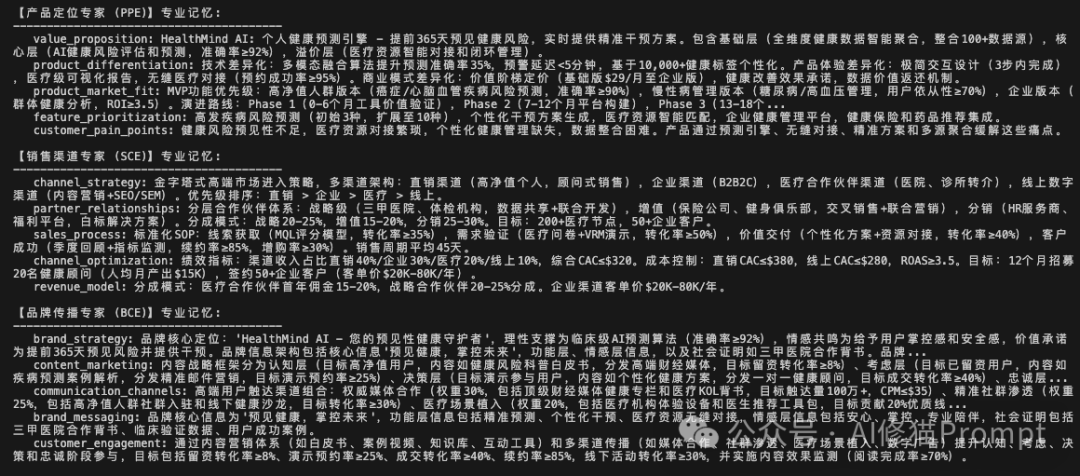

在下方的示例中是一款名为”HealthMind AI”的健康管理SaaS虚构产品(仅做示例),Multi-Agent的任务是为此召开战略规划会议。为此我精心设计了一个完整的AI专家团队,让每位成员都拥有清晰的专业定位和独立的”记忆笔记本”:

- 市场策略专家(MSE):专注竞争分析和市场细分,记忆模板包含”竞争格局分析”、”目标客户画像”、”市场机会评估”等专业栏目。

- 产品定位专家(PPE):负责价值主张和差异化定位,专门记录”核心价值主张”、”产品差异化”、”市场适配度”等关键要素。

- 销售渠道专家(SCE):擅长渠道建设和合作伙伴关系,记忆系统聚焦”渠道策略”、”合作伙伴管理”、”销售流程”等实操内容。

- 财务规划专家(FPE):控制预算和ROI,笔记本里全是”预算分配”、”ROI预期”、”成本结构”等精确的财务数据。

- 对话协调专家(CDA):担任”会议主持人”,专门追踪”讨论进展”、”共识状态”、”决策节点”等协调信息。

这种设计确保了每位专家都能带着自己部门的专业视角参会,就像真实的董事会会议一样。

“会议进行时”:看得见的记忆更新过程

- 精确的记忆更新频次:15轮深度讨论,系统精确地进行了15次记忆更新,每次只有发言的专家更新自己的记忆。

- 异构化的专业记忆:财务专家的记忆里满是”2800万元总预算”、”企业市场ROI 145%”这样的精确数字,而品牌专家则专注于”降低企业医疗成本12-18%的可量化承诺”等品牌信息。

- 智能的注意力分配:系统严格按照三层优先级策略工作,任务描述获得最高优先级,每位专家的专业记忆紧随其后,最近的对话历史根据剩余空间动态填充。

- 实时的记忆可视化:每次记忆更新都清晰可见,显示了具体的变化内容和当前状态,让整个”私人笔记本”的演进过程一目了然。

- 最终结果:不同专家的建议形成了相互支撑的整体,各专家之间的策略完美匹配。

这种异构化的记忆结构确保了每位专家都能从自己的专业角度深度思考,而不会被其他领域的信息”干扰”。这是真正具有共识的”团队智慧”,这说明”内在记忆智能体”框架确实能够在复杂的商业场景中发挥作用,关键的是能让每个Agent保持了自己的专业特色和思考角度,不会被统一的上下文信息”同质化,并且通过共享的”会议白板”实现了信息的有效传递和共识达成。这份代码周末我会分享在我的Agent开发者交流群中,欢迎您一起来讨论!

对AI工程师的启示

这项研究为我们开发复杂的AI应用提供了极具价值的思路,它告诉我们,构建高效的AI团队,关键可能不在于一个多么强大的中央大脑或共享记忆库,而在于如何让每个成员都能“守住”自己的专业视角,同时又能高效地达成共识。关于现实中的共识,感兴趣您可以看一下前天的文章《AI时代还用德尔菲法?其实“少数人”远比“多数人”更有价值 |谷歌最新》,研究者也提及目前这个框架的记忆模板还需要我们手动设计,但这无疑打开了一扇新的大门,未来的研究或许能实现模板的自动生成,让构建这样一个各司其职、记忆独立的AI专家团队变得更加简单。

文章来自于微信公众号“AI修猫Prompt”。