近日,全球四大会计师事务所之一毕马威中国发布了《首届健康科技50》报告。

该报告聚焦产业链上中下游,从技术研发、生产制造到终端服务,重点剖析核酸药物、合成生物、医疗机器人与医疗大模型四个细分领域。

下文中笔者主要选取了报告中关于合成生物与医疗大模型两方面的数据和图表,与业内同仁做交流与分享。

01

医疗大模型:中国占70% 大语言模型(LLM)为先

医疗大模型是面向复杂、开放的智慧医疗场景的基础大模型,蕴含大数据、大算力、大参数等关键要素,应用则覆盖八大核心场景:

包括AI医生助理、医学影像分析、辅助诊疗、药物研发、疾病风险预测、健康管理、医院管理和辅助医学研究平台。

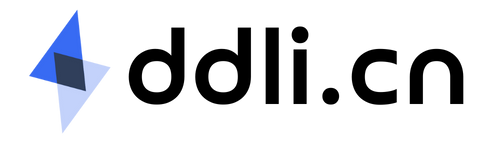

主要分为五类,包括大型语言模型(LLM)、语言条件多智能体大模型、多模态大模型、图学习大模型、视觉语言大模型。

据不完全统计,在全球范围内已发布的医疗大模型里中国发布数量占比超70%,其中按模型类别来看,大语言模型数量最多占比近65%。

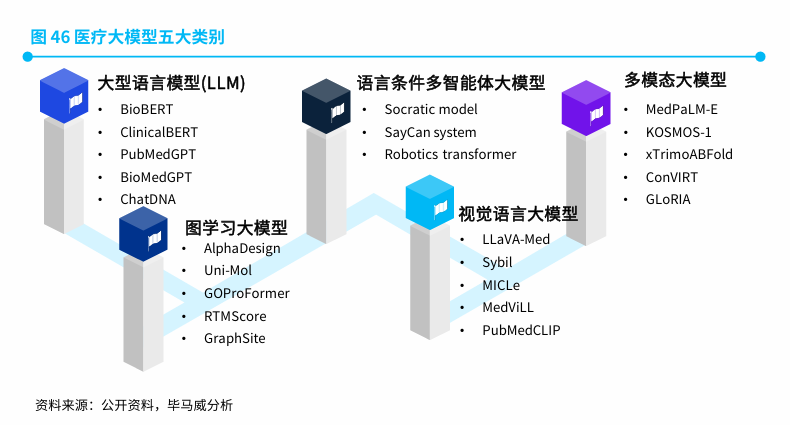

在整体趋势上,大模型技术正在通过“从局部到整体,自上而下”的方式,逐步融入医疗与生命科学的各类场景。

不仅重构了传统医疗软件系统的架构与应用模式(如HIS、EMR、CDSS等),还借助大模型的泛化能力,为更广泛的医疗场景带来了“AI+”的创新机遇。

困境同样存在,首先是医疗大模型发展处于早期,行业经过了“产品打造”阶段,亟待通过“性能验证”释放商业价值。

客观来看,基于医疗行业应用场景复杂和数据专业度较高等原因,大模型的技术成熟度仍较低,仅有技术要求较低的电子病历等场景进入商业化阶段。

其次是目前监管合规问题,大多数医疗大模型依然缺乏明确的安全性、有效性的验证和监管体系,造成商业化推广限速。

02

合成生物:近700家企业 百亿级市场

报告认为,合成生物学是一门汇集生物学、基因组学、工程学、信息学等多学科交融的交叉学科,具有革命式、颠覆式的创新潜力。

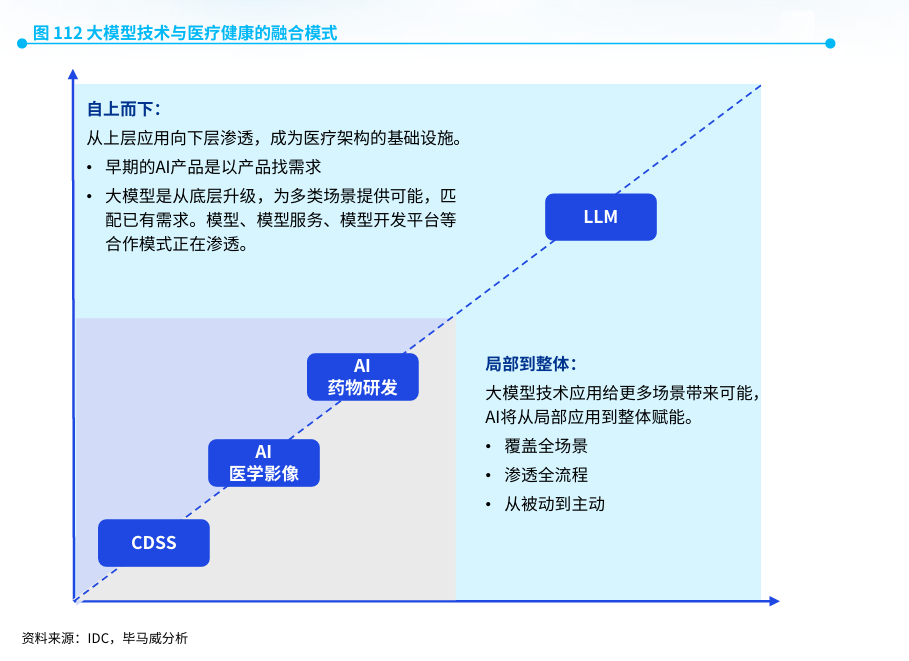

对合成生物市场规模的预测,预计从2022的67.36亿元增长至2025年的124.06亿元,年复合增长率为16.5%。

高增长的背后是政策、资本、技术等多重因素的驱动,而从报告中2024年中国健康科技产业10大热门标签融资情况统计中也能看到,合成生物在众多热门领域中入围前十,贡献了18笔融资事件。

企业总数则在700家左右,主要集中在产业链的下游,占比将近90%。在报告中,下游企业指以生产销售合成生物学产品的产品型模式。

其中又以生物医药相关占主导(551家,近80%),超过500家布局于该领域,报告中将CGT疗法、微生物疗法、体外检测、原料药/中间体和制药用酶等领域均计算在内。

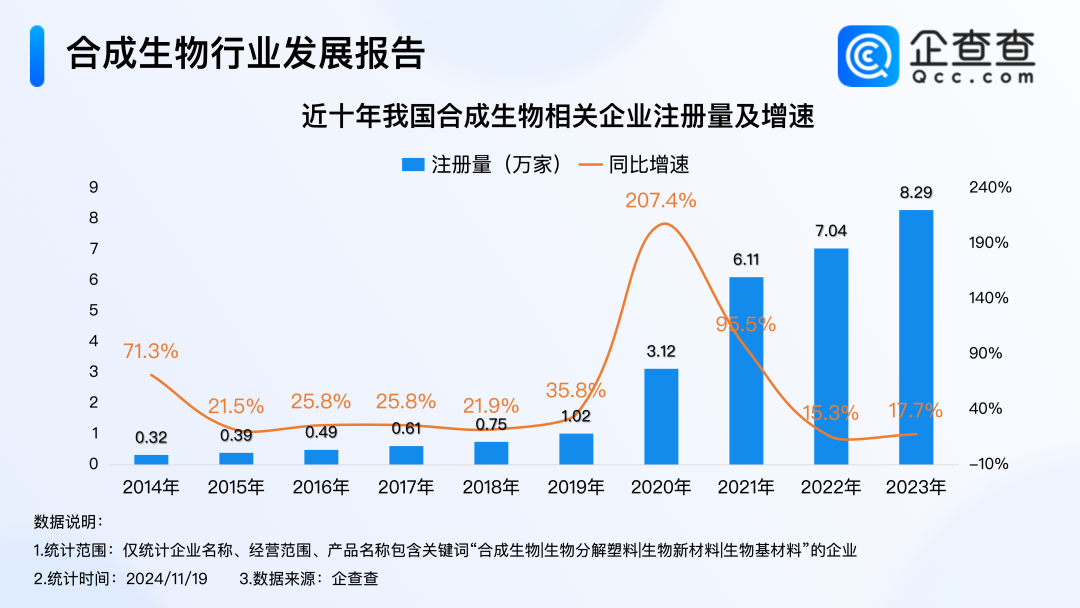

此处补充一份2024年企查查大数据研究院发布的合成生物相关企业数据:

近十年,我国合成生物相关企业注册量逐年增加,2023年共注册8.29万家相关企业,创近十年注册量新高。

从积极面来看,合成生物企业的注册激增无疑反映了高度的新经济活力,下游集中与生物医药主导也符合当下的产业升级规律,有望培育世界级产业集群与创新成果。

然而过度集中可能引发恶性竞争、资源错配与系统性风险,最终导致行业洗牌与资本浪费,是需要行业各界共同关注并发力的问题。

报告全文可见:权威发布,毕马威榜单重磅出炉!

文章来自于微信公众号“智药局”。