钉钉归零的背后,是什么?

当一个市场领导者宣布清空过去,准备从 1.0 重新出发时,这预示着什么?

8 月 25 日,钉钉十周年,8.0 版本发布。但是在发布会现场, CEO 无招却说:

钉钉 8.0 也是 AI 钉钉的 1.0,我们决心清空过去,以归零的心态,为 AI 时代打造一个全新的钉钉。

归零的背后,是什么?

是钉钉的野心:「定义 AI 办公」。

没有人会否认,AI 一定会颠覆未来人们的工作方式。钉钉也在试图回答这个问题:在 AI 时代,人与工具应该是什么关系?

钉钉认为,AI 不应再是一个被动等待指令的窗口,而应成为一个无处不在、主动分忧的智能体。从“用工具”到“被工具服务”,从“管人”到“助人”,钉钉要让工具回归其最纯粹的使命:

予人赋能,而非增添负累。让人专注创造,而不要浪费在流程里。

有趣的是,钉钉为这场宏大变革的开局一口气准备了十多款产品,试图定义 AI 时代人的工作方式。其中的第一颗落子,并非深奥的算法或复杂的应用,而是一个被补全的「语音 AI 产品」,背后有 2 块拼图:

【1】一个再度被大幅升级的能力 —— AI 听记;

【2】一块极其具体的 AI 硬件 —— DingTalk A1 录音硬件。

钉钉选择语音 AI 产品来做战略卡位,我想是因为它瞄准了企业数字化进程中最广阔、最易被忽视的“暗物质”地带——日常的口头沟通。

AI 听记能力加持下的这块小小的 AI 卡片,既是钉钉 AI 战略的数据入口,也是其重塑办公体验的先锋。它将如何定义AI时代的工作方式?又将如何为钉钉在激烈的AI竞争中,开辟出一条差异化的道路?一切答案,或许就藏在这块小小的硬件里。

生成式 AI 最直接的受益者

生成式 AI 的最大价值在哪里?

答案很简单:提升生产力。它让重复劳动自动化,让复杂信息结构化,让隐性经验转化为显性知识。而作为国内办公生态的重要平台,钉钉正是这一价值的最直接受益者,并在 AI 浪潮中迅速发力,做出了一系列 AI 产品。

过去一年里,除了钉钉之外,一系列海内外办公类产品在 AI 上连续出招。

如果把视角拉到全球,会发现类似的逻辑在硅谷同样上演。海外的办公类产品,普遍遵循三条 AI 演进思路:

【1】将 AI 功能 All In One:

微软把 Copilot 深度嵌入 Office 套件,让 Word、Excel、Teams 的交互统一在同一层 AI 界面里;Google 则在 Workspace 中上线 Duet AI,试图让用户通过自然语言跨 Gmail、Docs、Sheets 一站式调用。

【2】语音模态的数据融合:

语音模态的代表性产品其实出现在会议场景。比如 Zoom AI Companion、Otter.ai、Fathom AI、Granola,都在把「声音」这种过去极易流失的隐性信息,转化为可检索、可流转的知识资产。

【3】AI Agent 扩展:

硅谷的产品不再只盯着自己的一亩三分地,而是通过 API 和插件市场,吸引第三方开发者接入。例如 Atlassian 把 AI 能力开放给 Jira、Confluence 的开发者生态,形成了一个「AI 增强的协作工具集群」。

因此可以看到,无论是钉钉,还是硅谷的 AI 初创产品,最终都指向一个共同目标:

把 AI 嵌入工作流,而不是当成孤立工具。

钉钉整合语音 AI 产品的第一步

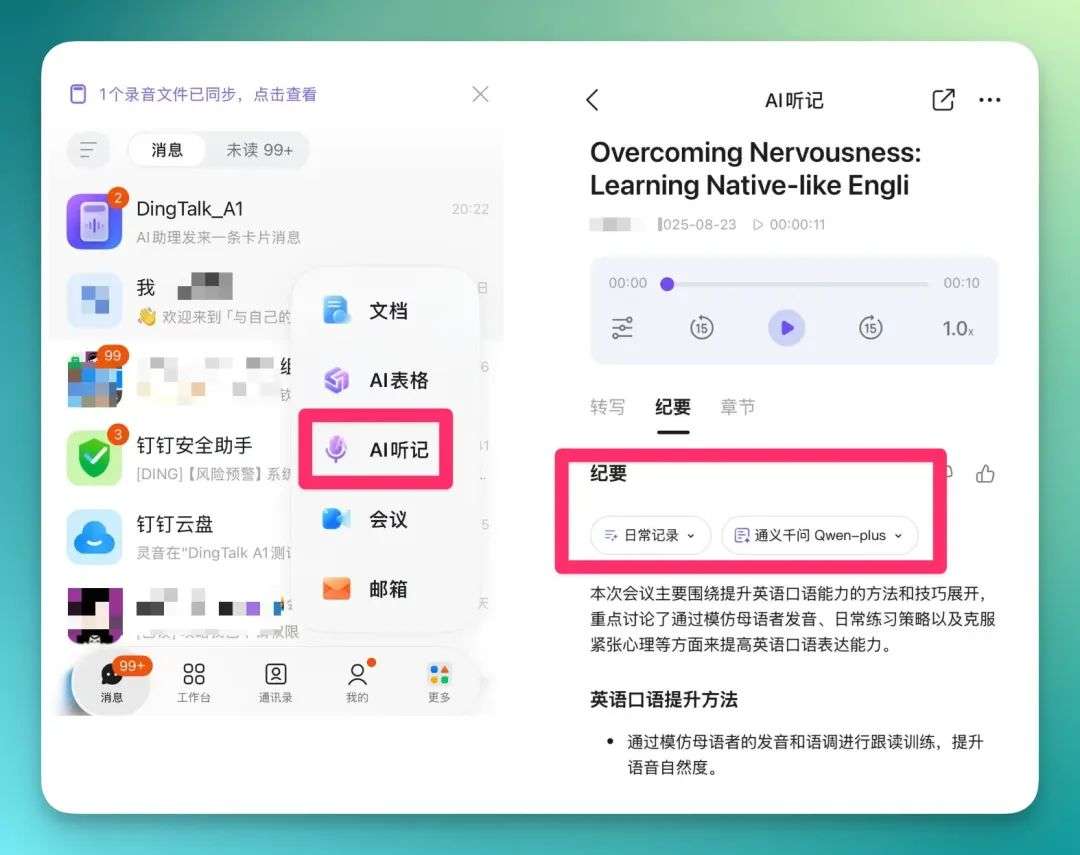

在谈及「十周年会上,钉钉发布的自己的第一款 AI 硬件——DingTalk A1 AI 录音硬件」之前,「AI 听记」这个陪伴了许多「钉钉打工人」、又被大幅升级的「软件」其实被钉钉放在了更高维度上向外界展示。

作为 DingTalk A1 这款硬件背后的核心竞争力 —— AI 听记,将「软硬件协同的工作流」塑造成了一个完整的「语音 AI 产品」。

更直观点说,DingTalk A1 的许多底层能力都来源于此,像是 36 种场景化模版,以及通义一直在攻坚提升的底层语音识别转写率。

那么,为什么有了 AI 听记,还要继续做 DingTalk A1 ?

【1】更便捷、更直球的入口

比如说,右下角 AI 听记可以在独立入口、钉钉会议、DingTalk A1 等 3 个入口快速开启,二者已经打通。

现在我无需先打开钉钉 APP,「穿透好几层」操作步骤,才能体验到 AI 听记的能力,可以通过 DingTalk A1 更加无感地录制:

【2】更专业、更良好的拾音效果:

如果想要获得在各种场景下更佳的录音体验,很显然,光靠软件无法完成闭环。我们可视化了 DingTalk A1 的核心硬件规格,这下你或许能够明白了。

它现在拥有 6 颗麦克风可以多通道降噪去混响,拉高语音转文字识别率,其中的骨传导麦克风功能可以支持更动态的体验,像是在嘈杂的电话场景无感录音:

下面,我们再来聚焦 DingTalk A1.

这类畅销全球的小巧 AI 录音设备,从销量来看可以说是 AI 发展至今,最有 PMF(Product-Market Fit)的硬件。

为什么有这个评价?

因为 AI 录音硬件,直击了职场管理中的「隐形成本」:会议里那一句金句、客户电话中的关键信息、临时指令或突发的灵感片段。

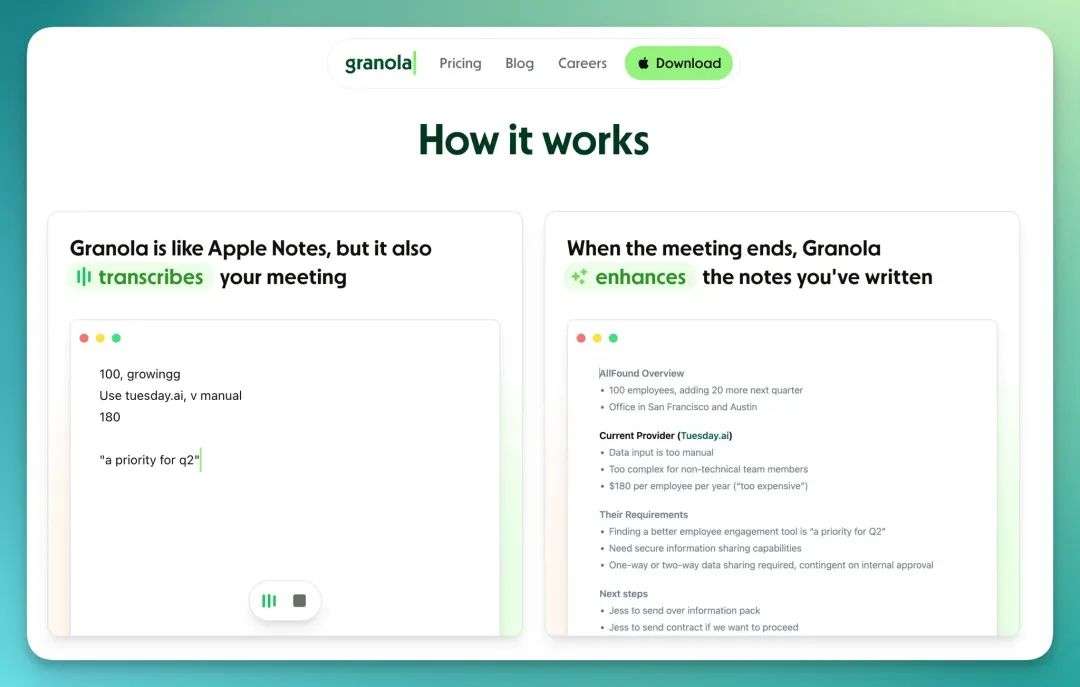

这也是为什么在海外,一款叫 Granola 的产品能迅速走红。

这款由 Chris Pedregal 于 2023 年创办的 AI 会议笔记工具,核心 Slogan 是「让会议笔记不再失焦」。它能够通过交互实现「无感记录」,会后自动生成摘要,让这些记录逐渐变成可以随时查询的个人与组织记忆库。

融资数据印证了这种需求的价值:2024 年底,Granola 获得 2000 万美元 A 轮融资;仅半年后,2025 年 5 月又拿下 4300 万美元 B 轮,估值迅速冲到 2.5 亿美元,用户数甚至一度保持每周 10% 的高速增长。

正因如此,我们团队曾做过一期《区区一款 AI 会议记录软件凭什么值 2.5 亿美元?| 深度拆解 Granola 的产品哲学》,从交互、增长到哲学,仔细分析了它的底层逻辑。

顺着这个逻辑往下走,很自然就能看见 Granola 与钉钉做的是同一道题。但落点不在同一层:前者是把知识从会议里「拎出来」,后者是把知识再「送回去」。

Granola 更像是「会议的收割机」,对于个人用户或者小团队来说,这种「无感记录—自动摘要—随时检索」的闭环,已经极大改善了工作体验。

而钉钉的 Ambition 更大。它不仅仅满足于「收割」,而是要把这些知识再「送回去」,将音频转写、会议纪要、摘要要点等,重新嵌入到企业日常的协同流之中:自动生成待办事项,推送到团队任务清单;自动识别 To-Do,挂到个人日历;甚至在知识库中形成结构化存档。

将这些知识重新嵌入企业的协同流,让行动项、待办和知识库真正闭环。

最终,做出一个「助人为乐」的「个人业务飞轮」。

为什么说钉钉做这件事毫不意外?

这里,我们不得不提的就是 Plaud Note ,它可能是最先之一,引爆 AI 录音硬件市场的信号。

2023 年 10 月,这款 AI 录音器在 Kickstarter 上线,短短时间内就众筹破 100 万美元。在启动不久后,「短短时间内」实现破百万美元的众筹成绩,验证了用户对「高效捕捉物理世界信息」的硬件渴求。

随之而来的,是同样热烈的讨论。批评者认为它纯属累赘、操作麻烦、价格偏高,并质疑「这不就是手机录音+转写的组合吗?」

然而,支持的声音也在快速增长。因为用户发现其「硬件功用简明但打动人心」。它的功能虽然直白:录音、转录、生成摘要。但对于需要频繁在线下会议、课堂、访谈、现场调研等场景中大量捕捉信息的用户来说,却是极具价值的工具。

在普通个人需求之上,在企业数字化进程中,C 端企业用户,尤其是常年「依靠」钉钉这类办公平台的用户,往往对这类产品需求更盛,需求更深。

会议内容只是冰山一角,更多的知识资产,存在于「语音数据与钉钉平台的有机连接之中」。

AI 钉钉 1.0 的全家桶

企业 C 端用户需要的是

【1】一个能反驳「这不就是手机录音+转写的组合吗?」这个问题的答案;

【2】一个「从会议现场的语音,到自动转写的文本,再到钉钉任务流里的行动项,最终沉淀为企业知识库」的 「AI 工作流 1.0」。

所以,钉钉切入这条赛道并不意外:它不是在做一款「会记笔记的硬件」,而是在补齐企业数字化里那块最容易流失、却很有价值的「口头信息」拼图。

钉钉做这件事,背后有什么战略意义?

DingTalk A1 的推出,意味着这些隐形信息第一次被大厂系统化捕捉,并沉淀为企业的数字资产。随着 AI 的迭代,语音数据可以进一步生成流程、优化决策,甚至成为组织内部知识的「原材料」。

换句话说,DingTalk A1 和 AI 听记,并不是一个单独的产品。

这一次,这次钉钉要把语音信息的数字化彻底打透,结构化沉淀为知识资产。随着 AI 越用越懂我,补齐工作数字化的最后一环,每个人的「真 AI 助手」将成为现实。DingTalk A1 和 AI 听记就是 AI 时代业务数据产生、获取的入口,也是未来 AI 应用的基础,钉钉在重新定义 AI 时代的工作方式。

所以,钉钉做这个产品,毫不意外,是非常重要的一步棋。

DingTalk AI 定位于 AI 助理,而非硬件

虽然 AI 录音硬件最初由初创企业「掀起波澜」,但如今这场「竞速」已进入大厂的赛道,更多的资源推动 AI 硬件延伸到更多的场景。

接下来,我们一起看看 DingTalk 这个产品的功能,和背后的产品思考。

如果用一句话总结,DingTalk A1 并不仅仅是一台录音设备,而是一个「录音笔+会议机+翻译机+AI 助理」。

它的功能可以分为 3 层:

【1】基础层:录音、转写、翻译、总结,满足日常记录需求;

【2】沉淀层:所有语音内容自动上传到钉钉,和文档、表格并列,形成企业知识库;

【3】协同层:和钉钉工作流无缝衔接,这其中有 3 点值得注意:

- 自动识别 To-do,推送到钉钉待办事项;

- 声纹识别,精准绑定发言人;

- 钉钉日程一到,设备自动开启录音。

我们一层一层来看:

1)基础层

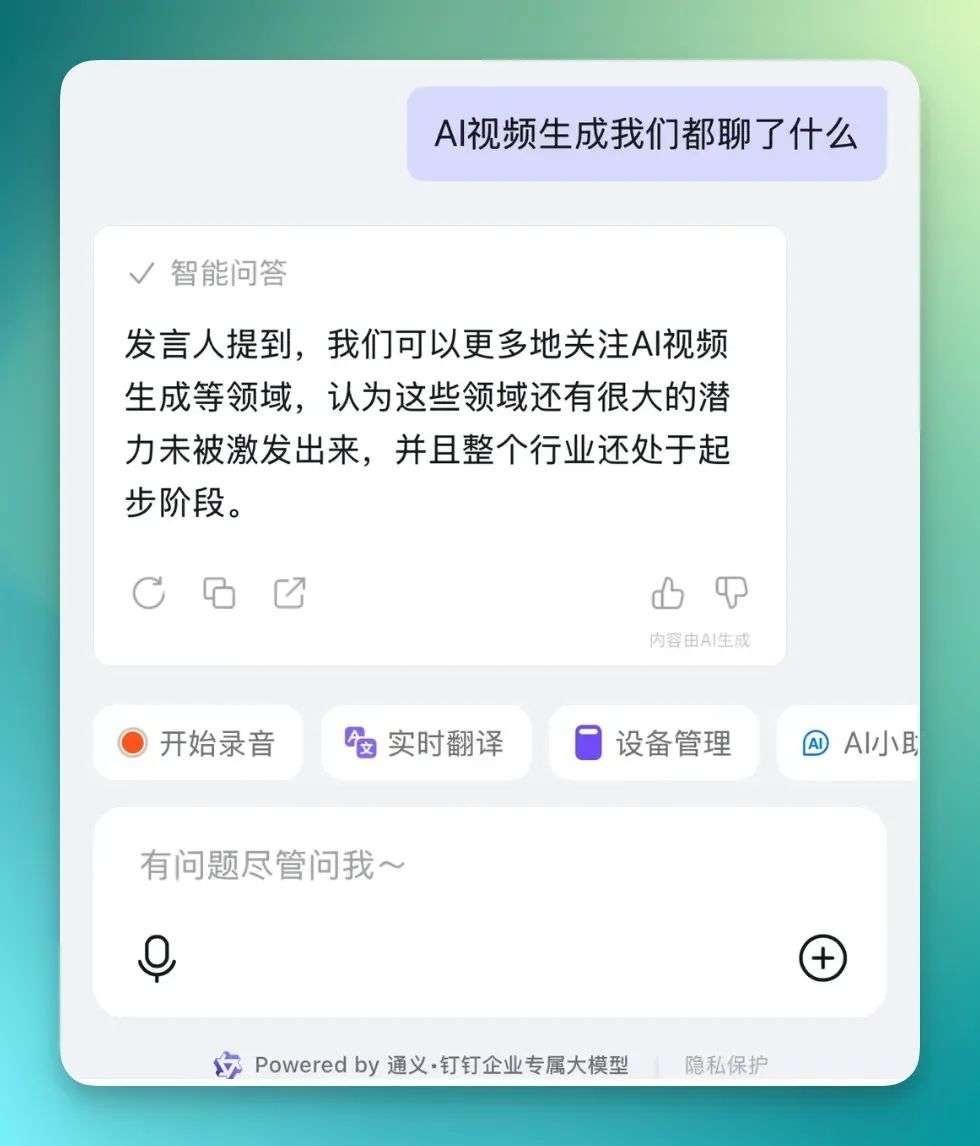

用 DingTalk A1 连接钉钉的流程很丝滑,使用过后,它就会常驻在首页页面里作为一个聊天框。而钉钉给它的定位其实是一个「AI 助理」:

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

在录音完成后,我可以直接选择各种对话场景模版进行 AI 生成,甚至可以制作一个 AI 可视录音,识别发言人方位:

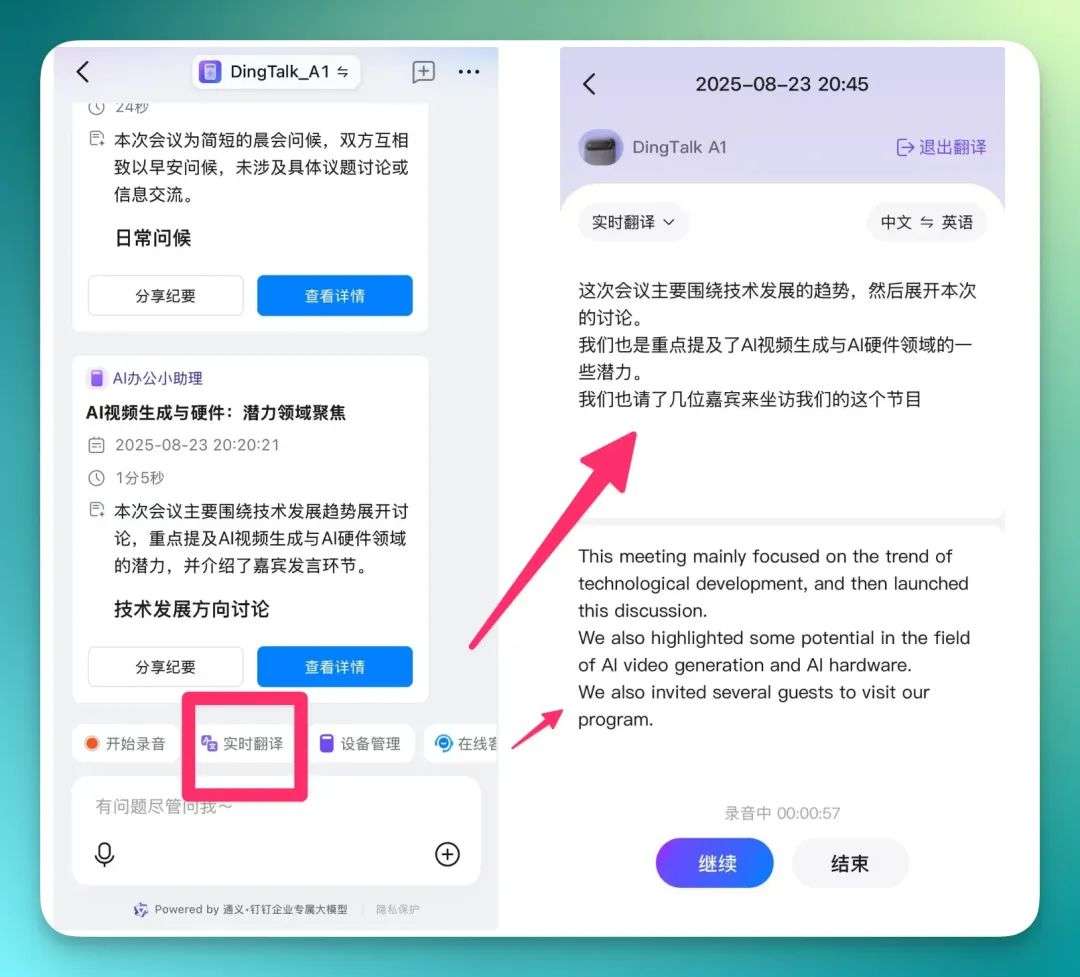

在钉钉 APP 中, DingTalk A1 页面最下方已经集成了「实时翻译」:

应用体验上,这里有大量根据实际场景设置的 AI 生成模版(这一点,在 AI 听记中也同样能够使用):

基本的体验之后,我们觉得 DingTalk A1 在基础功能上,已经非常齐全,并且体验良好。

2)沉淀层

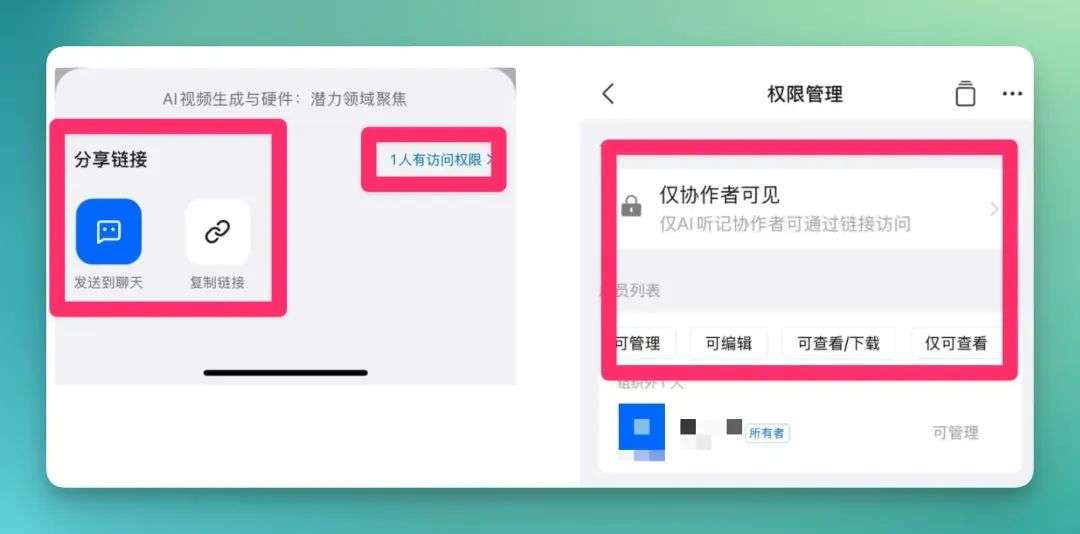

DingTalk A1 中的所有内容都嵌入到了钉钉体系中,我可以一个 Link 转发出去,并且像办公平台的文档转发过程一样,规定访问权限:

一键转发,即刻接受

所有开会的内容以及 DingTalk A1 记录到的内容,都可以在钉钉 APP 上,DingTalk A1 的界面里,向它询问问题。

内置的 AI 可以迅速回溯内容,并找出答案:

3)协同层

在实际使用过程中,我们发现 DingTalk A1 与 AI 听记以及背后庞大的「钉钉软件体系」之间的化学作用非常协调。

声纹识别

作为后发者的 DingTalk A1 基本覆盖了基础功能,比如它支持「声纹识别」,通过在安静环境下的朗读文字就可以判断发言者:

把「谁说了什么、何时承诺了什么」精确绑定到企业身份,从此就不用再靠会后人肉对齐与回忆。

这一点,在大厂这种「时不时就要拉一个会,甚至同一时间能开 2 个会」的急促办公环境,这一功能将会十分有效。

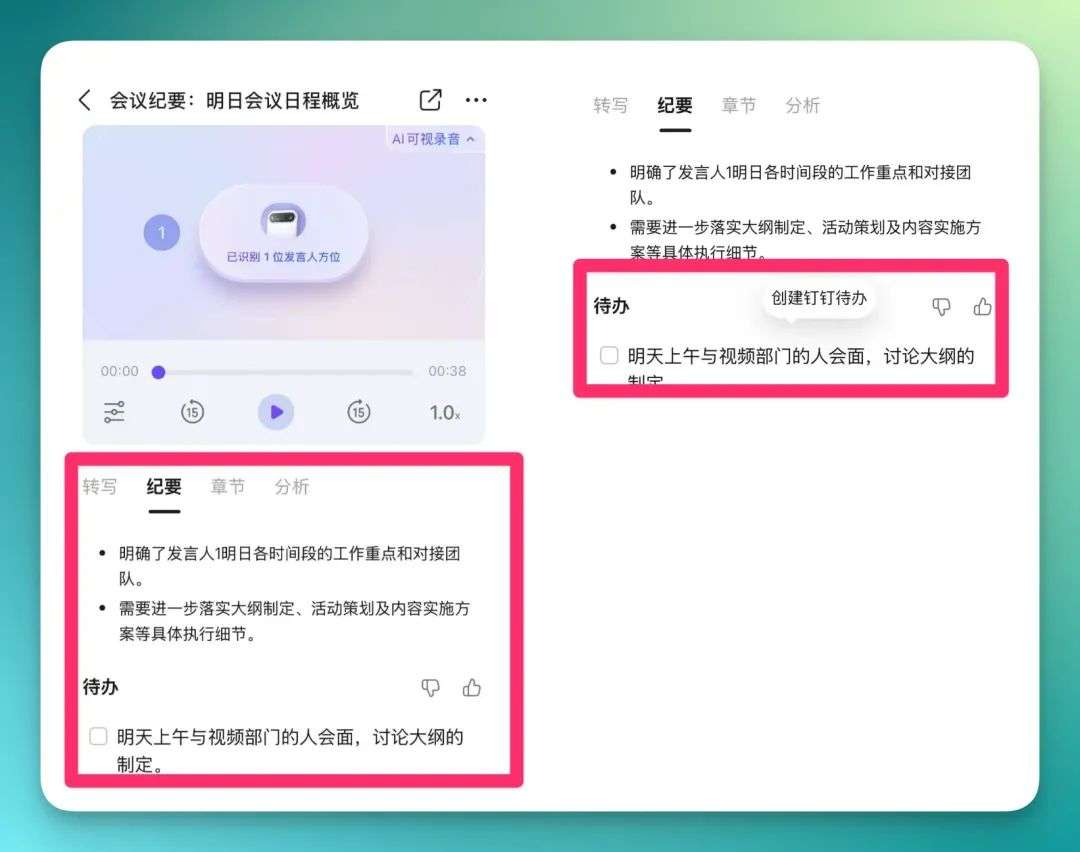

自动识别 To-Do List,推送到钉钉待办事项

在传统场景里,会议记录的落点往往停留在一份文档。DingTalk A1 + AI 听记的组合,让办公流中的会议场景内的知识从「记下来」到「自动生效」。

现在,系统在面对类似 「我负责联系客户」、「明天下午之前把方案交上来」 这样的语句时,会自动抽取为一条待办。

DingTalk A1 和 AI 听记识别到这些信息后,会在内部生成一个「待办」To-Do List,长按可以直接创建钉钉代办:

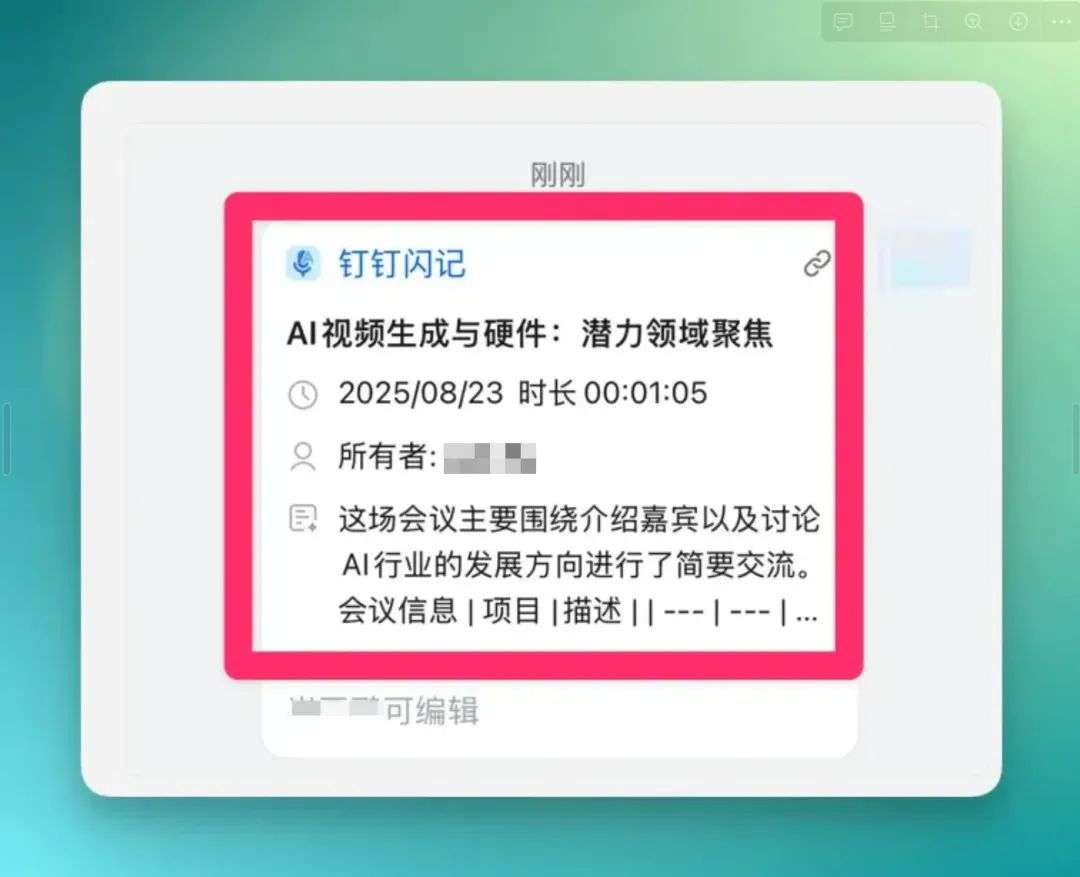

然后,没一会儿,DingTalk A1 这位 AI 助理就会给你发来一个信息卡:

它不仅识别任务,还能识别执行人、时间节点、上下文;最后直接推送到钉钉内置的 待办中心,进入企业原有的工作流。

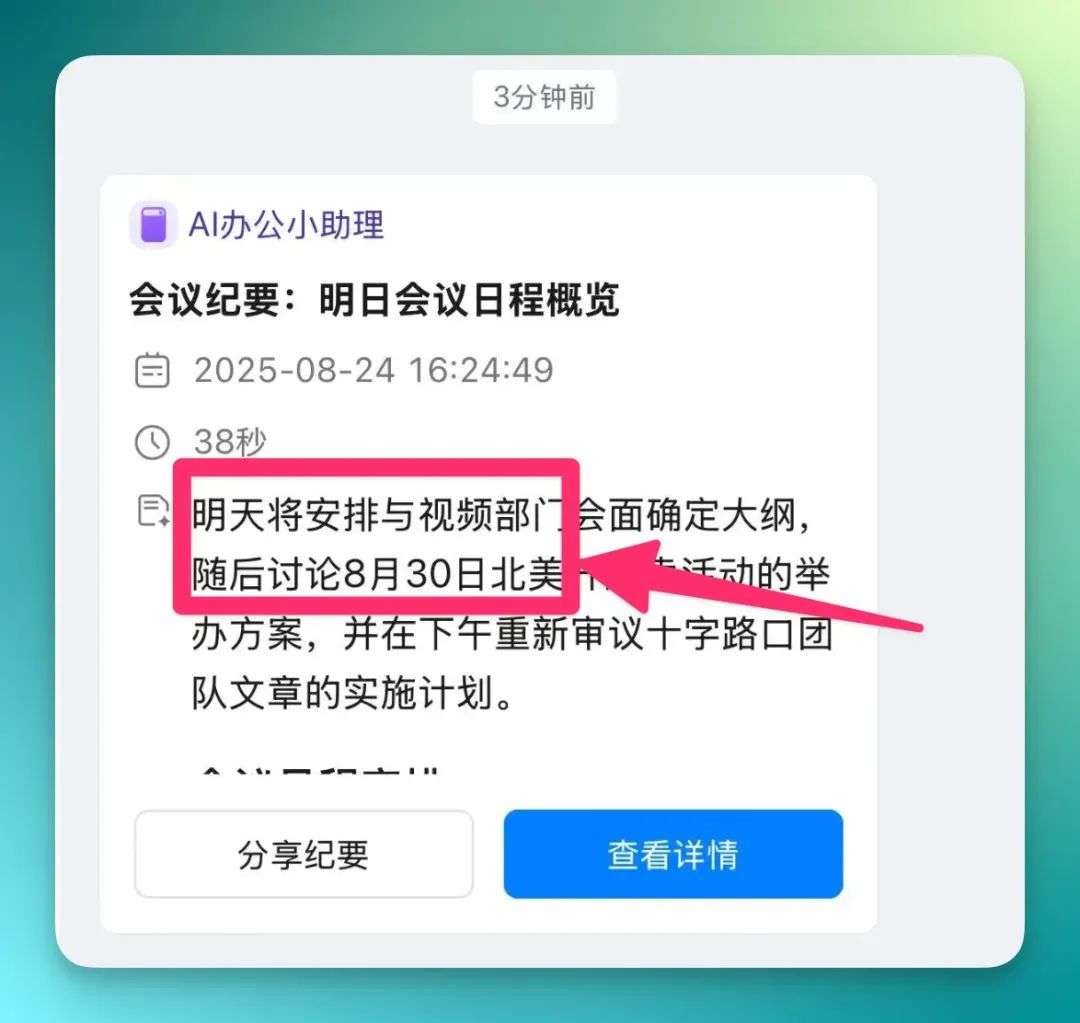

钉钉日程一到,设备自动开启录音

DingTalk A1 另一个「扎根」钉钉体系的操作就是:如果你设置了一个钉钉日程会议,AI 助理会自动给你发来一个信息卡片,告诉你它可以帮你「提前设定会议日程录音」。

这确实非常让人省心:

A1 和钉钉日程联动后,录音变成日程的一部分,不再依赖人为触发。用户只需设置好日程,就等于提前布置了「信息留存保险」。

看到这里,钉钉为何要做 AI 硬件的答案已经「水落石出」。

简单说就是,大厂发现了在工作流 AI 化过程中,最宝贵的数据与知识并不单单存在于用户上传的「文档」中,而是在交互过程中。我或许可以用这么一句话、一个大厂员工都爱用的描述:

颗粒度没拉齐、场景穿透仍留空白。

钉钉正在打破许多用户,或者说许多企业内部的一个「数据化旧时代」的惯性认知:企业知识,只在于随手上传的文档。只要上传文档,并储存起来,就算是有了企业的数据知识库。

但是,钉钉的操作告诉大家:这里总会存在知识沉淀的断层,像是「会议讨论、即时沟通」这类场景,往往会产生更多的价值,却在传统工作流中被忽略了。

一开场就要做「低价战略投放」

「打胜仗才是最好的团建,人生就是穷途末路找出路」—— 钉钉 CEO 无招

最后,我们注意到 DingTalk A1 的产品售价非常之低。

DingTalk A1 的青春版价格只有 499 元,旗舰版为 799 ,未达到「千元机」级别,这是一个非常有诚意的价格。

众所周知在目前的 AI 录音硬件市场上,有 2 款知名硬件:

【1】Plaud Note:主打「随身 AI 录音笔」。

【2】Ticnote:定位「智能会议助手」。

我们曾在《98 小时深度实测 TicNote,出门问问上市后的首款硬件做得怎么样?》一文中,花费了大量笔墨,介绍了这款李志飞 All in 的 Agentic AI 硬件TicNote。

我们做了个对比图,来对比这 2 款知名的 AI 录音硬件。

可以看到,DingTalk A1 的价格大幅压低,几乎是在用「普及型策略」推动这款 to C 产品的大规模落地。对比之下,这不仅是一个产品发布,更是一场「战略投放」。

钉钉过去十年靠软件立身,而下一个十年,必须在「面向 AI 的再次创业」中找准自己的差异化。这应该是钉钉这支非常有战斗力的团队的共识。

DingTalk A1 和 AI 听记的出现,就是钉钉对未来的下注:

【1】它不是比拼单点功能,而是抢占数据入口;

【2】它不是孤立设备,而是企业知识流的具现化;

【3】它不是锦上添花,而是工作流 AI 化的最后拼图。

钉钉的下一步棋,已经落下。

文章来自于微信公众号“十字路口Crossing”,作者是“镜山”。