这几天饼干哥哥都在杭州云栖大会,这一届的阿里AI大会,有一种经济上行的感觉,人是真的多,有几次论坛都挤不进去

例如这个AI Coding的交流

今天下午参加了MuleRun的论坛,坐在前排老老实实的听了2个多小时,是我觉得这几天收获最大的一场。

不认识Mulerun的同学可以补充阅读:花2 个小时搭建的 n8n工作流,3 天赚了8000 元。全球⾸个Agent交易市场MuleRun(骡⼦快跑)正式上线

尤其是最后圆桌会的部分,讨论 AI产品的商业模式,让我学到不少,接下来结合我的思考给大家复盘一下。

图从左到右:硅谷101 创始人 刘泓君、MuleRun CEO 陈宇森、Dify联创 延君晨、硅谷技术博主 YK、Funda AI 联创 赵毓佳

一人独角兽

主持人问到大家对于Sam Altman提出的「一人独角兽」公司的看法。

先前,OpenAI 的创始人Sam Altman提出,AI 时代下,很快就会出现估值10 亿的一人独角兽公司。

正好我昨天也拍了一期视频《建议AI创业者都关注这个一人独角兽公司榜单》(欢迎到抖音、小红书关注,视频号被封了,要等一周才能更新)

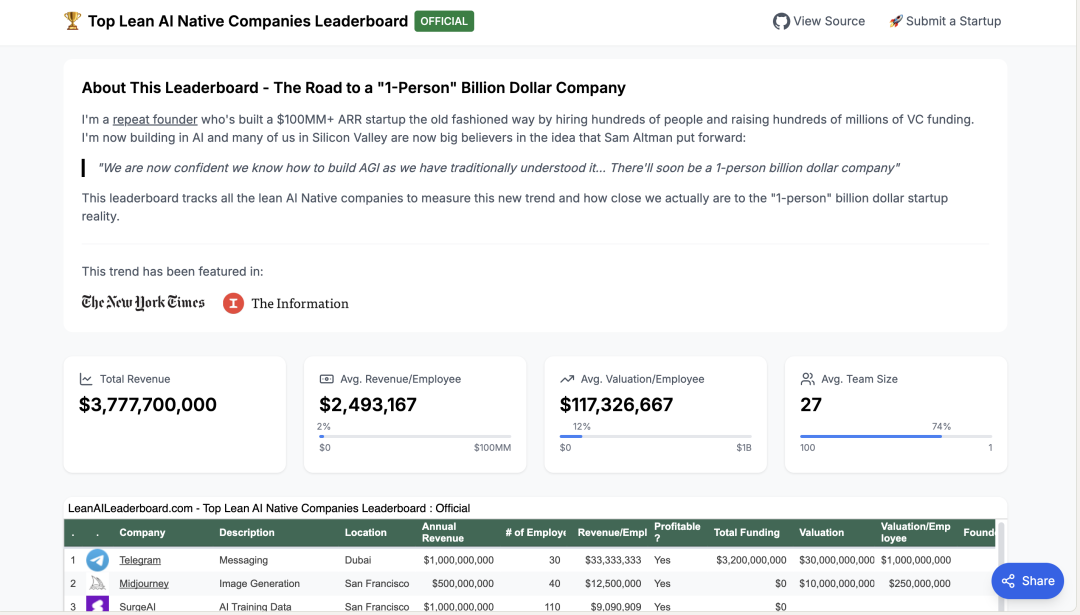

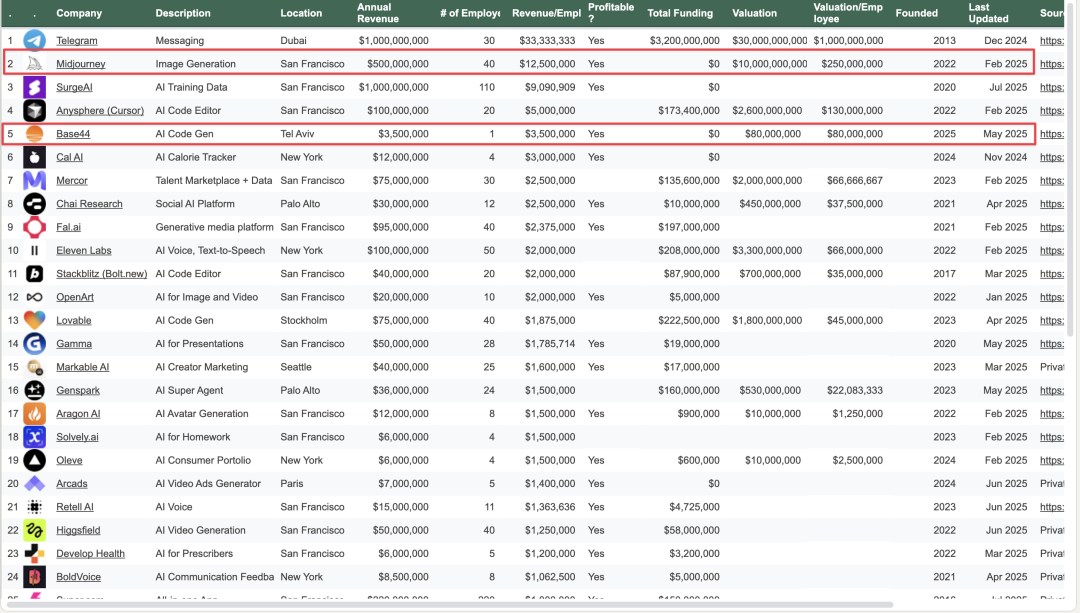

里面讲的榜单叫《TOP Lean AI Native Companies Leaderboard》

跟踪的是把AI杠杆拉满的创业公司:团队人数小于50人,并且在五年内创造的年收入超过5,000,000美金的精益AI创业公司

在这个榜单上面能看到很多颠覆认知的 AI公司:

榜单地址:https://leanaileaderboard.com/

例如 AI 绘画的 Midjourney 仅用 40 人的团队,年收入达 5 亿美元,估值干到了 100 亿,而且它没有做融资。

但最离谱的不是它,而是下面那个叫 base44 的AI 编程产品,仅凭 1 个人花了 6 个月时间,就把公司干到 8000 万市值,下一期我会专门把它的时间线完整剖出来,单独给大家讲,欢迎关注催更

这个榜单上的公司都有三个共同特征,第一场景足够垂直,第二,产品足够聚焦,第三,组织足够灵活。

当然这里值得分析的太多了,你还从中分析出什么?欢迎交流

回到MuleRun 的圆桌会上,嘉宾都认为一人独角兽公司或许只是一个美好的愿景,不过也倾向于超小团队,例如10个人能创造10 亿美元规模的公司。

AI产品的商业模式

接下来,主持人问,因为各位嘉宾都有自己的AI产品,让大家都介绍一下自己的商业模式。

而这一 part 的讨论,我认为价值极高,我总结下来就是 从“卷模型”走向“卷商业模式”的生存法则。

法则一:算清成本价值账,聚焦“高杠杆、高ROI”场景

商业的本质无非就是成本与价值的核算。

成功的AI商业模式必须建立在清晰的成本-价值模型之上。

目前最容易跑通商业闭环的场景,是面向开发者的智能问答和AI编程(Dev coding)。

- 成本端:在这类场景中,输入与输出的Token比例可高达100:1,能以较低的输入成本,换取高价值的输出。

- 价值端:AI编程能直接输出媲美“顶级程序员”的结果,为用户带来巨大且直接的生产力提升,因此用户付费意愿强烈。

这类兼具“高杠杆、高ROI”的场景,正是商业化的沃土。

一个可行的模式是:通过开源框架吸引广大开发者,然后将其细分为个人、团队和企业用户,提供SaaS、社区版或企业版等多样化的收费服务。

相比之下,文生图、文生视频等方向因成本结构不同,短期内跑通规模化商业模式的挑战更大。

对于开发者而言,当前最重要的不再是追求用户量、渗透率等“虚荣指标”,而是回归商业的根本——盈利能力。

所以,“Day 1就赚钱”是衡量AI项目生命力的新标准。

法则二:抓住“长尾需求”,AI让服务小众市场成为可能

在过去,为仅有数百人的小众群体开发软件,因成本高昂而几乎不具备商业可行性。

然而,AI极大地降低了开发门槛,让过去不值得开发的“长尾需求”成为了新机会。平台可以帮助创作者以极低成本,结合自身领域知识,为“小众但真实的用户需求”开发应用并盈利。

破局之路:如何跨越推理成本这座大山?

尽管前景广阔,但高昂的推理成本依然是绕不开的挑战。对此,嘉宾们也给出了具体的破局思路:

重塑价值认知

一个真正有价值的AI应用,其替代的是昂贵的人力成本。也就是在定价模型上,考虑产品效果产生的价值,而不是用成本定价

技术与模型的创新

通过技术手段优化成本是核心路径。例如,在高频、垂直的场景中,可以通过小模型微调、后训练等方式,将特定任务的推理成本降到极低,实现商业可持续。

平台的深度赋能

未来的AI平台不仅是流量入口和交易市场,更将成为技术基建的提供者。像 Mulerun这样的平台方正在探索提供“host training as a service”或“RL as a service”等更底层的技术服务,从根本上帮助创作者降本增效。

一个明确的共识是,开发者如今已无需在底层模型调优上耗费过多精力,而应聚焦于选用优秀的现成模型和高效的开发框架。

这意味着技术门槛正在相对下降,而产品创新和用户需求洞察变得前所未有的重要。

我们正在从“工程师的黄金时代”迈入“产品经理的黄金时代”。

未来,AI商业模式的成功将由“技术降本”与“产品创新”双轮驱动。

谁能更深刻地理解真实需求,更精准地控制成本,并更快地迭代交付价值,谁就能在这一轮浪潮中最终胜出。

文章来自于微信公众号 “饼干哥哥AGI”,作者 “饼干哥哥AGI”